Qualsiasi società per funzionare bene ha bisogno di un adeguato rinnovo generazionale. Tale rinnovo – come ben illustra il sistema di indicatori presentato in queste pagine – pone al centro dei processi che alimentano benessere e sviluppo di un territorio la capacità di generare valore nelle varie fasi della vita e il rapporto tra generazioni.

Supponiamo che in un territorio si riduca la capacità delle nuove generazioni di accedere al mondo del lavoro e di formare un proprio nucleo familiare. Ciò porterebbe a una riduzione delle nascite e a difficoltà per le giovani famiglie a investire sulla formazione e il benessere dei figli, con conseguenze negative collettive.

Il rinnovo generazionale si realizza in due momenti chiave del corso di vita. Il primo è quello alla nascita, che consente di alimentare con nuovi ingressi la popolazione. Il secondo è quello dell’entrata nella vita adulta, che favorisce i processi di sviluppo economico e benessere sociale con nuovi ingressi nel mondo del lavoro e nei ruoli della vita civile e istituzionale. Si tratta di due fasi strettamente legate. Se non funzionano i meccanismi della seconda si indeboliscono anche quelli della prima. Ma un indebolimento delle nascite e delle condizioni dell’infanzia, porta ad una maggior fragilità demografica e a una debolezza dei percorsi formativi e professionali nella seconda fase. Con ricadute anche nelle fasi successive. Si rischia, infatti, di non riuscire a mettere basi solide per una lunga vita attiva e in buona salute. In particolare, il ritardo nei tempi di ingresso nel mondo del lavoro, i bassi salari e la loro discontinuità, tendono a condannare ad una condizione di povertà anche in età anziana con pensioni future basse.

La stessa qualità della vita nelle fasi più mature ha bisogno, quindi, di un rinnovo generazionale che funzioni, sia per ciò che lega, nei percorsi individuali, il benessere futuro con le scelte in età giovanile, sia per il rapporto quantitativo tra vecchie e nuove generazioni che dipende dalle dinamiche della natalità, oltre che dalle scelte dei giovani di rimanere sul territorio o spostarsi.

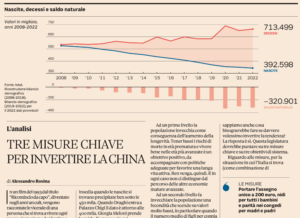

E’ illusorio pensare di costruire un futuro migliore aggiungendo vita davanti a sé (maggior longevità) lasciando indebolire la vita dietro di sé (minori nascite e scadimento della condizione dei giovani). Il vivere a lungo e bene è sostenibile solo in un territorio che ha un’adeguata presenza di persone nelle età lavorative. Se la denatalità va progressivamente a rendere più squilibrato il rapporto tra chi produce ricchezza, finanzia e fa funzionare il sistema di welfare, da un lato, e chi assorbe spesa sociale per esigenze di cura e assistenza, dall’altro, diventa sempre più difficile garantire sviluppo e coesione sociale.

La carenza di risorse, come conseguenza di una più debole forza lavoro e di una maggior spesa per l’invecchiamento della popolazione, tende ulteriormente ad indebolire gli investimenti verso le nuove generazioni (in termini di formazione, welfare attivo, strumenti di autonomia e politiche familiari). Rischia, quindi, di vincolare progressivamente il paese in un percorso di basso sviluppo, basse opportunità e basso benessere in tutte le fasi della vita. Per scongiurare questo scenario è necessario rispondere al degiovanimento quantitativo con un potenziamento qualitativo delle nuove generazioni, che favorisce anche la capacità attrattiva del territorio.

Una parte sempre più ampia del territorio italiano si trova già oggi in forte sofferenza come conseguenza degli squilibri prodotti dal debole rinnovo generazionale, con difficoltà a garantire servizi di base. La sfida dell’attrattività verso le nuove generazioni è ancor più sentita per i comuni montani e le aree interne, realtà decentrate ma cruciali per la tenuta complessiva del territorio sotto il profilo idrogeologico, paesaggistico e dell’identità culturale. Questi contesti anticipano quello che potrebbe diventare il paese se non inverte la tendenza. Come mostrano i dati della terza edizione degli indicatori generazionali della qualità della vita anche alcune grandi città mostrano evidenti difficoltà.

Più in generale, ciò che maggiormente oggi manca all’Italia è il valore che possono fornire le nuove generazioni all’interno dei processi di sviluppo del territorio in cui vivono. Diventa sempre più importante, pertanto, adottare la prospettiva delle nuove generazioni e configurare politiche in grado di aiutarle a farsi parte attiva e qualificata dei processi di cambiamento del proprio tempo. Questo significa mettere in campo risorse adeguate e strumenti continuamente aggiornati che consentano di generare valore personale e collettivo con le proprie scelte, sia sul versante maschile che femminile: supporto alla piena indipendenza economica e abitativa, promozione dell’intraprendenza nella società e nel mondo del lavoro, realizzazione piena dei propri progetti di vita. In particolare, avere un figlio deve entrare all’interno dei confini della progettazione possibile nei percorsi di transizione alla vita adulta, non posizionarsi oltre un orizzonte che viene spostato sempre più in avanti fino alle soglie della rinuncia. La mancanza di adeguate misure a sostegno dell’autonomia e dell’intraprendenza (attraverso housing e politiche attive del lavoro) rischia di mantenere molti giovani italiani nella condizione di figli fino all’età in cui diventa troppo tardi per diventare genitori.

Far funzionare i meccanismi del rinnovo generazionale, sul versante sia quantitativo che qualitativo, dovrebbe essere una delle preoccupazioni principali per una società che alimenta i processi di uno sviluppo sostenibile e inclusivo. Non c’è alcuna possibilità, del resto, di costruire un futuro migliore senza mettere in relazione virtuosa le opportunità del mondo che cambia, le specificità (culturali e strutturali) del territorio, le potenzialità e le sensibilità delle nuove generazioni.