E’ evidente che siamo di fronte ad un mix di fattori che rende esplosiva la condizione di alcuni giovani nati in Europa da genitori provenienti da paesi di cultura islamica. La scelta di un ragazzo di morire facendo strage di coetanei, civili in festa, persino bambini, dopo che fino al giorno prima aveva frequentato quegli stessi luoghi, partecipato ad eventi simili, interagito disinvoltamente con le loro potenziali vittime, ci sconvolge. Ci sconvolge a tal punto che stiamo facendo il loro gioco, ma ancor più quello delle leadership del terrorismo che usano quei ragazzi per colpirci al cuore. Cosa vogliono da noi? Vogliono soprattutto indebolire le nostre convinzioni, farci rimettere in discussione le basi del nostro modello sociale e culturale. Vogliono che cambiamo, che reagiamo con rabbia, che ci chiudiamo e che diventiamo come loro. Vogliono che l’occidente sia spaventato da questi gesti, che si senta insicuro, che diventi vittima delle proprie paure. Perché sanno che non hanno la forza di vincere, ma possono indurci a fare errori fatali. In parte ci stanno riuscendo. Basta leggere quello che scriviamo sui social network. Basta vedere l’evidenza sui giornali e sui mass media, che sembra volutamente indirizzata a favorire l’emulazione e suscitare reazioni emotive. Se il loro obiettivo è ottenere un impatto mediatico, noi stiamo facendo di tutto per concederglielo. Se il loro obiettivo è destabilizzare politica e istituzioni, creare divisioni interne, non stanno certo mancando il bersaglio. Se un giovane su mille tra i figli di immigrati in condizione di disagio sociale, può essere sedotto dalla realizzazione di un gesto che nel contempo sia eclatante e faccia parlare di lui, che sia distruttivo verso il mondo che non lo accetta, che lo renda un martire agli occhi di dell’islamismo radicale, trova oggi un terreno fertile per dare i suoi frutti più avvelenati.

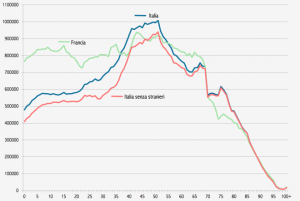

Le condizioni favorevoli sono molte. La crisi economica ha colpito soprattutto le nuove generazioni, ha inasprito le disuguaglianze e di conseguenza ha accentuato anche il senso di ingiustizia sociale. Questo effetto è amplificato dalla persistenza di una sovrapposizione tra diseguaglianze e diversità, che sta alla base anche delle rivolte degli afroamericani negli Stati Uniti. In Europa non è tanto l’immigrazione in sé a favorire queste dinamiche, ma le modalità della sua gestione rispetto alla possibilità di offrire vera integrazione. Una integrazione che riguarda le opportunità di formazione e lavoro, ma che si gioca prima ancora sul campo culturale. La sfida dell’immigrazione è complessa e delicata. Si può sia vincere che perdere. Nessuno ha una ricetta sicura, ma quel che è certo è che il nodo vero di questa sfida è incarnato nelle seconde generazioni. E’ dentro di loro che viene prima di tutto vissuta la convivenza o il conflitto tra culture diverse. Se tale confronto ha successo è un arricchimento, se fallisce produce una fragilità permanente che può interagire pericolosamente con il disagio sociale, con la sfiducia nelle istituzioni, con l’erosione delle prospettive future. Apre un vuoto di senso e di valore che i giovani di seconda generazione si trovano spesso ad affrontare da soli. E’ su questo snodo che alcuni di loro rischiano di perdersi, con la tentazione di trasformare la rinuncia ad un sogno nella volontà di lasciare un segno. Possono essere pochi, ma in grado oggi, in ordine sparso, di fare danni enormi, grazie anche alle nuove potenzialità del web e alla capacità dell’estremismo religioso di raggiungerli ovunque offrendo risposte semplici e definitive.

Rafforzare le misure di sicurezza va bene nell’immediato. Ma anziché cambiare il nostro modello sociale dovremmo con ancor più determinazione cercare di realizzarlo con pieno successo. Consentire ai giovani di non trovarsi intrappolati in condizione di insignificanza è, in particolare, la migliore azione che possiamo fare per disinnescare le bombe con le quali il terrorismo vuole minare il nostro futuro.