La demografia è strettamente interdipendente, sia in termini di cause che di conseguenze, con il benessere sociale ed economico di un territorio. Se gli indicatori che riguardano la popolazione prendono una inclinazione negativa è tutto il paese che ne risente e viene trascinato verso il basso. In particolare, lo stato di salute e di benessere di una società e di una economia dipendono dalla consistenza quantitativa delle nuove generazioni e dalle possibilità di un loro qualificato contributo ai processi di sviluppo e innovazione.

Per lunga parte della storia dell’umanità, fino a qualche generazione fa, le classi giovanili hanno rappresentato la componente più abbondante della popolazione. Ancora ad inizio del secolo scorso, oltre un cittadino italiano su tre aveva meno di 15 anni e oltre la metà aveva meno di 25 anni. All’inizio del secolo attuale tali valori risultavano dimezzati. Oggi la prima fascia di età conta poco più del 13% e la seconda meno del 24%.

Più che dalla longevità in sé, gli squilibri demografici sono prodotti dalla persistente bassa natalità. In particolare quando la fecondità scende sensibilmente e sistematicamente sotto tale livello, come nel caso italiano, ogni nuova generazione viene ridimensionata rispetto alla precedente. Di fatto si ottiene un processo di “degiovanimento”, vale a dire una progressiva riduzione della popolazione più giovane. Il confronto con la Francia è molto istruttivo, perché la longevità di tale paese è molto simile a quella italiana e anche il numero di anziani è comparabile, ma il loro numero di giovani è marcatamente superiore. Questa differenza si deve soprattutto al diverso andamento della fecondità, rimasta vicina alla media di due figli in Francia, mentre è crollata molto sotto a un figlio e mezzo (1,32 è il dato del 2018) in Italia. Se, come abbiamo detto, gli under 25 italiani sono oggi meno del 24%, i coetanei d’oltralpe sono oltre il 30%.

Secondo le previsioni delle Nazioni Unite, tale valore è previsto ridursi ulteriormente nel nostro paese, almeno fino all’orizzonte del 2035 (scendendo sotto il 20%). Va però considerato che lo scenario della natalità è stato negli ultimi anni peggiore del previsto.

Nel 2018 le nascite in Italia sono state 449 mila. Si tratta del punto più basso di un processo di continua riduzione che negli anni della recessione si è inasprito. Rispetto al 2008 i bambini iscritti per nascita all’anagrafe sono circa 130 mila in meno. I nati da entrambi i genitori italiani sono stati meno di 360 mila nel 2017, con una riduzione di oltre 120 mila nei confronti del dato pre-crisi. Ma va registrata anche una diminuzione di quasi 10 mila di nati con almeno un genitore straniero, scesi nel complesso sotto i 100 mila.

Se il contributo dell’immigrazione è in riduzione, l’incidenza rimane elevata, poco superiore al 20% del totale dei nati (ma con valori superiori al 30% in alcune regioni del Nord). Le comunità straniere che contribuiscono maggiormente, rappresentando assieme oltre la metà dei nati da genitori non italiani, sono nell’ordine quella dei rumeni, dei marocchini, degli albanesi e dei cinesi.

Un altro dato di rilievo è l’accentuazione della riduzione delle nascite, anche al netto della componente migratoria, nelle aree del paese in maggiori difficoltà economica, con più basse opportunità di lavoro per le nuove generazioni, con meno efficienti servizi di welfare.

Il tasso di fecondità più basso è quello della Sardegna (1,06) mentre quello più alto corrisponde alla Provincia di Bolzano (1,74) seguita dalla Provincia di Trento (1,49). Eppure il numero medio desiderato di figli in Italia continua ad essere vicino a due e ad essere ancora più alto nel Sud. Mancano però le condizioni favorevoli per un riallineamento verso l’alto delle scelte di vita. E’ interessante notare che alcune regioni, soprattutto del Nord, avevano mostrato un rilevante aumento prima della crisi economica. In particolare Lombardia ed Emilia Romagna erano salite da valori attorno a 1 a livelli vicini a 1,5 dal 1995 al 2008. Questa crescita non si è verificata nel complesso del Mezzogiorno. Come conseguenza ora molte regioni del Sud si trovano con un numero medio di figli per donna sotto la media nazionale.

Se l’impatto negativo della crisi economica sulle nascite è stato maggiore del previsto (lo scenario centrale delle proiezioni Istat con base 2011 indicava un numero di nascite che si manteneva sopra il mezzo milione), si aggiungono oggi due preoccupazioni. In primo luogo per il rischio che l’impatto congiunturale della crisi porti a conseguenze irreversibili sulle scelte delle famiglie. Se le coppie che nel periodo di crisi hanno congelato le proprie scelte di allargamento della famiglia non recuperano in questi anni, rischiano di veder definitamente trasformarsi il rinvio in rinuncia. Il secondo motivo è il fatto strutturale che siamo entrati in una fase di riduzione delle potenziali madri (come conseguenza della persistente denatalità passata), questo significa che da un basso numero medio di figli per donna si ottengono ancor meno nascite che in passato perché diventano di meno le donne in età riproduttiva (le potenziali madri). Questo dovrebbe ancor più incentivare a mettere le attuali coppie che entrano in età adulta (di meno che in passato) nelle condizioni di realizzare in pieno i propri obiettivi di vita. Che sia possibile invertire la tendenza lo mostrano le politiche familiari realizzate dalla Germania e da alcuni paesi dell’Est Europa, che hanno puntato ad incentivare con misure ben mirate sostenute da adeguati finanziamenti (M. Caltabiano e C.L. Comolli, “Declino delle nascite: un problema non solo italiano”, Neodemos, 2019)

Come conseguenza di una persistente denatalità stiamo quindi vivendo la fase più accentuata della nostra storia di riduzione della popolazione giovanile, con una intensità maggiore rispetto al resto d’Europa. Le conseguenze più evidenti degli squilibri demografici prodotti sono quelle riscontrabili concretamente nelle aule scolastiche.

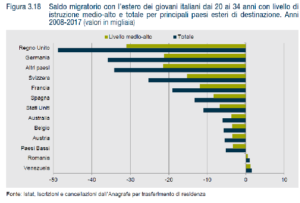

Accentua, inoltre, la spirale del degiovanimento quantitativo e qualitativo, anche la più alta dispersione scolastica dell’Italia rispetto alla media europea e il saldo negativo di giovani qualificati nei confronti degli altri paesi avanzati. Entrambi questi due fenomeni sono più accentuati nelle regioni meridionali, che si trovano quindi con una riduzione degli studenti delle scuole secondarie superiori inasprito dall’abbandono prematuro e con una crescente propensione dei giovani con alte aspirazioni a iscriversi negli Atenei del nord o direttamente all’estero.

Secondo i dati Istat, la percentuale di giovani tra i 18 e i 24 che hanno lasciato precocemente gli studi (Early leavers from education and training-ELET) è stata nel 2017 pari al 14% a livello nazionale (contro 10,6% media Ue-28). Tra i maschi del Mezzogiorno si sale a ben il 21,5%.

Sia i dati Istat che quelli del Rapporto giovani dell’Istituto Toniolo, evidenziano come tra i motivi della decisione di non proseguire gli studi si sia ridotto nel tempo quello della volontà di confrontarsi subito con l’esperienza di lavoro, mentre sia in crescita la mancanza di interesse nello studio, soprattutto per chi ha famiglie meno supportive. Nella valutazione che i ragazzi italiani danno ai propri insegnanti, in termini comparativi con gli altri grandi paesi europei, emerge un apprezzamento per la preparazione e le conoscenze dei propri professori, ma anche una più ridotta capacità di far appassionare e fornire stimoli.

Come inoltre evidenzia il Rapporto Svimez 2018: “Nel Mezzogiorno sono presenti livelli qualitativamente inferiori, dai trasporti, alle mense scolastiche, ai materiali didattici. Sul tasso di apprendimento al Sud pesa anche il contesto economico-sociale e territoriale: la disoccupazione, la povertà diffusa, l’esclusione sociale, la minore istruzione delle famiglie di provenienza e, soprattutto, la mancanza di servizi pubblici efficienti influenzano i percorsi scolastici e l’apprendimento”. Oltre al fattore demografico, al “depauperamento del capitale umano meridionale” contribuiscono, quindi, sia le emigrazioni universitarie che il declino del tasso di passaggio all’Università (Rapporto Svimez 2017).

L’aumento della fecondità nel Nord Italia tra il 1995 e l’inizio della recessione, in combinazione con una maggior capacità attrattiva nei confronti dell’immigrazione, consentirà nei prossimi 10 anni alla fascia d’età che corrisponde alla scuola secondaria di secondo grado di non ridursi (anzi di aumentare un po’). Per le fasce più basse e per il Sud le previsioni indicano, invece, una forte contrazione, in alcuni casi con perdite dell’ordine del 20%. Secondo le stime della Fondazione Agnelli “La riduzione della popolazione scolastica comporterà dunque una contrazione degli organici dei docenti, a partire dai gradi inferiori, per un totale di oltre 55.000 posti/cattedre persi” (S. Molina, Scuola. Orizzonte 2028: anticipare il cambiamento per governarlo, Neodemos, 2018).

Il rischio è quello di sprofondare in una spirale negativa di “degiovanimento” quantitativo e qualitativo della società. La carenza di prospettive porta i giovani ad andare altrove già nella fase di formazione o a rinunciare ad investire sulla propria istruzione.

Varie proposte possono essere suggerite nella prospettiva di spezzare tale spirale. L’approccio di fondo è quello di non rispondere alla riduzione quantitativa delle nuove generazioni con un riadattamento al ribasso dell’offerta formativa, ma, al contrario, riattivare un percorso virtuoso di stimolo tra domanda e offerta a partire da un potenziamento qualitativo (che ha ricadute sulla formazione dei giovani, sui progetti di vita, sulla riduzione delle diseguaglianze, sulle famiglie, sul territorio in cui vivono).

Una prima prospettiva è quella di una scuola a misura delle persone, come richiamato da Pierpaolo Triani in queste pagine (P. Triani, “Scuola, oltre il mito delle grandi riforme”, 3/2018). Ad esempio restituendo una “reale regia pedagogica alla vita scolastica, partendo dall’assegnare realmente ad ogni istituto il proprio dirigente e ricominciando a mettere a tema la questione dell’ampiezza delle scuole”.

In coerenza con questa è anche la proposta della Fondazione Agnelli di rispondere alla riduzione degli studenti con un rafforzamento del contrasto all’abbandono scolastici e con aumento del numero medio di insegnanti per classe, favorendo una coprogettazione interdisciplinare.

Infine, è indispensabile dare solide basi ai percorsi delle nuove generazioni, qualsiasi sia la loro condizione e provenienza, attraverso il diritto a un’educazione di qualità fin dalla prima infanzia che può essere garantito da una effettiva implementazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (A. Fortunati, A. Pucci, “0-6: lavori in corso. Prove di integrazione”, in Bambini, ottobre 2018). Un’operazione cruciale per potenziare copertura, qualità e continuità della formazione a partire dalla prima infanzia, con ricadute positive anche sulla conciliazione tra lavoro e famiglia, di conseguenza anche sulla natalità.

L’articolo è un estratto dell’articolo “Allarme demografico nelle aule scolastiche” Vita e Pensiero, 4/2019, p.68-72