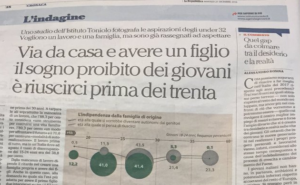

Perché è importante occuparsi della condizione dei giovani? Varie sono le risposte che si possono dare a questa domanda. Quella più comune fa riferimento agli ostacoli che incontrano i giovani nel compiere con successo il percorso di transizione alla vita adulta, con rischio di impoverimento materiale, frustrazione psicologica, disagio sociale. Si tratta di una preoccupazione cresciuta nel tempo, accentuata da una crisi economica che ha colpito tutti, ma con effetti particolarmente negativi sui giovani italiani. Anche i dati più recenti mostrano come l’occupazione degli under 35 trovi maggior difficoltà a raggiungere i livelli precedenti alla recessione.