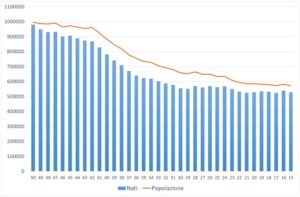

L’immigrazione non è troppa se si guarda alla componente regolare (quella nettamente prevalente) e alle necessità di crescita (non solo demografica) del nostro Paese. Anzi, è meno di quanto avremmo teoricamente bisogno per compensare gli squilibri autoprodotti dall’accentuata denatalità. Possiamo anche decidere che non vogliamo immigrati e loro discendenti sul nostro territorio, ma è bene aver presente le implicazioni che ne derivano. Un modo per acquisire consapevolezza è quello di vedere come sarebbe oggi la nostra popolazione se non ci fossero stati flussi con l’estero. Per costruire tale scenario ipotetico facciamo coincidere i nati 50 anni fa con i cinquantenni di oggi, i nati 49 anni con i 49enni di oggi, e così via. Nel secolo scorso le nascite straniere erano una quota molto esigua sulle nascite totali, quindi i dati forniti da tale scenario – limitandoci alla fascia 15-50 anni – restituiscono un ritratto sostanzialmente fedele della popolazione italiana attuale se, appunto, le frontiere fossero rimaste chiuse dalla seconda metà degli anni Sessanta ad oggi. I valori ottenuti ci dicono che i 50enni sarebbero ora quasi un milione, i 40enni meno di 800 mila, i 30enni poco più di 550 mila, e ferme attorno a tale livello anche le classi ancor più giovani. Si tratta, di fatto, di un dimezzamento generazionale in 20 anni.

Qual è stato l’impatto dell’immigrazione? Se prendiamo la popolazione realmente residente oggi in Italia e la confrontiamo con lo scenario teorico precedente vediamo che la popolazione dei 40enni si alza su valori abbastanza vicini al dato dei 50enni. Il crollo, invece, delle nascite nei decenni successivi, in particolare dalla seconda metà degli anni Settanta, risulta molto maggiore rispetto all’azione di compensazione fornita dall’immigrazione. Nello specifico, i 35enni, circa 620 mila senza immigrazione, sono invece oggi 735 mila grazie ai flussi di entrata dall’estero. Quest’ultimo valore risulta, però, non solo ben sotto agli attuali 40-50enni, ma anche inferiore rispetto al dato dei 60enni. I 30enni salgono, con il contributo degli stranieri residenti, attorno a 650 mila. Nonostante ciò la perdita risulta pari a uno su tre rispetto ai cinquantenni, e rimangono inoltre sotto anche agli attuali 70enni. Ancor peggiore la situazione degli under 30.

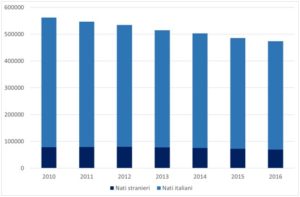

Se guardiamo alle dinamiche ancor più recenti, ovvero all’andamento della natalità negli ultimi anni, si nota come i figli dei residenti stranieri abbiano consentito di contenere la caduta delle nascite italiane ma è altresì vero che il loro apporto risulta sempre più insufficiente. Nonostante tale contributo il 2016 è stato, del resto, l’anno con il record negativo di nati in Italia dall’Unità ad oggi.

Questi dati, nel complesso, mostrano come con frontiere chiuse gli squilibri demografici risulterebbero oggi molto più accentuati, ma evidenziano anche come l’immigrazione sia rimasta largamente al di sotto rispetto a quanto teoricamente servirebbe per riequilibrare la composizione per età della popolazione italiana.

Questo deficit demografico, prodotto dalla denatalità e solo parzialmente compensato dai flussi migratori netti, rischia di pesare negativamente sul nostro futuro più del debito pubblico. Oggi non ne abbiamo chiara percezione, per l’effetto della crisi economica che ha ridotto i posti di lavoro, ma ancor più perché l’asse centrale del mondo produttivo è ancora composto dalle generazioni quantitativamente molto consistenti dei 40-50enni. Nel corso dei prossimi due decenni, però, i copiosi 50enni diverranno pensionati 70enni, mentre i demograficamente scarsi 30enni (e ancor meno 20enni) andranno via via ad occupare le posizioni centrali del mercato del lavoro. Chi vuole chiudere le frontiere deve dire come gestirà questo tracollo della popolazione attiva e il consistente aumento di anziani inattivi (che assorbiranno risorse per pensioni, assistenza privata e sanità pubblica). Nel contempo bisognerà far tornare a crescere le nascite e l’occupazione femminile, investendo ancor più di quanto fatto sinora sugli strumenti di conciliazione tra lavoro e famiglia. Ma gli effetti del rialzo delle nascite sul rinforzo delle età lavorative li vedremo tra vent’anni. Se non vogliamo scivolare in condizioni ancora peggiori è fondamentale agire subito, ma nel frattempo serve anche altro. Non si può prescindere dall’aumentare occupazione giovanile ed età al pensionamento, ma il punto centrale sarà l’indebolimento progressivo dell’asse portante della nostra economia, quello costituito dalla popolazione tra i 35 e i 49 anni. Tale fascia è attualmente quella con più alta occupazione e più alta produttività. Difficile pensare di potenziarla senza attrarre nuova immigrazione. La demografia si ferma qui. “Quale” immigrazione e “come” includerla efficacemente nel nostro modello sociale ed economico è questione che riguarda la politica.

***

Popolazione italiana in età 15-50. Confronto tra situazione attuale e teorica nel caso di zero migrazioni nette (coincidente con le corrispondenti nascite italiane da 50 a 15 anni fa)

Nascite in Italia per cittadinanza