La Transizione demografica sta portando la popolazione in tutto il pianeta da livelli di elevata mortalità, caratteristici delle società del passato, a una longevità in continua espansione. Ne deriva anche il passaggio da una popolazione in cui gli anziani erano pochi a un’ampia presenza di persone in età avanzata. Siamo, detto in altre parole, nel mezzo della gestione del traghettamento dell’umanità verso la società matura o società della longevità.

Come garantire crescita, sviluppo, welfare sostenibile nella società della longevità è una sfida inedita e quindi aperta. Chi ci riuscirà meglio? Chi per tempo investirà su due fronti interdipendenti. Il primo è quello delle misure che consentono alle persone di essere attive a lungo e mantenersi in buona salute. Il secondo è quello di mantenere consistenti le coorti che entrano nel centro della vita attiva, in modo che rimanga solida la capacità di generare sviluppo economico, di finanziare e far funzionare il sistema di welfare.

Riaggiustamenti generazionali tra previsti e imprevisti

Il rapporto quantitativo tra generazioni che escono e quelle che entrano nella vita attiva (indicativamente compresa tra i 15 ai 64 anni) si sta sbilanciando a sfavore delle seconde non solo perché si vive più a lungo, ma anche perché con la transizione demografica va a ridursi la natalità. Da un numero medio di figli per donna attorno o superiore a 5 tutti i Paesi del mondo tendono a scendere verso il valore di 2 (che corrisponde all’equilibrio nel rapporto tra generazioni quando la mortalità dalla nascita alla piena età adulta è molto bassa). Questa fase di diminuzione del tasso di fecondità è la parte attesa del processo di transizione.

Inattesa è invece la riduzione sotto la soglia di equilibrio generazionale, che si sta osservando in tutti i Paesi arrivati alla fine del processo di transizione. L’Europa presenta un valore molto basso, attorno a 1,5 (i valori più alti sono quelli di Francia e Irlanda vicini a 1,8), gli Stati Uniti sono recentemente scesi sotto 1,7, la Cina è crollata a 1,2 circa (su livelli analoghi ai Paesi europei con più bassa fecondità). La stessa India, pur avendo superato recentemente la popolazione cinese, non ha più una fecondità sovrabbondante rispetto al livello di sostituzione generazionale. La base demografica di tale Paese è però ancora molto ampia e ciò garantirà per qualche decennio la fase favorevole del “dividendo demografico”, ovvero di una popolazione in età lavorativa prevalente. Fase invece che i Paesi occidentali, ma anche ampia parte dell’Asia orientale, hanno oramai alle spalle.

Il tasso di fecondità sensibilmente sotto la media dei 2 figli per donna porta a squilibri che nel tempo indeboliscono la forza lavoro potenziale e quindi, a parità di altri fattori, creano uno svantaggio ai Paesi che si trovano in tale condizione rispetto allo sviluppo economico e alla capacità di mantenere la spesa sociale.

Fare in modo che la natalità non scenda troppo in basso in combinazione con una adeguata gestione dei flussi migratori può consentire alla componente centrale della vita attiva di rimanere solida nella transizione verso la società matura.

Un confronto tra Europa, Stati Uniti e Cina

Rispetto a tale combinazione Stati Uniti, Europa, Cina mostrano esperienze diverse che trovano riscontro nelle dinamiche attese nei prossimi decenni.

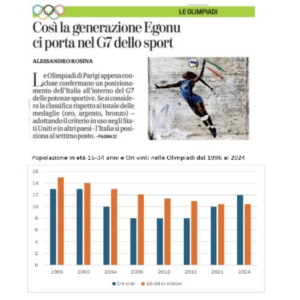

Secondo le più recenti previsioni delle Nazioni Unite (con base 2022) la generazione degli Stati Uniti in età 15-19 anni nel 2025, ovvero in progressiva entrata nella vita attiva, risulta più consistente dei pari età nel 2000. Inoltre, grazie ai flussi migratori, tale coorte andrà a rafforzarsi ulteriormente via via che si sposta al centro dell’età lavorativa. Per la combinazione di queste dinamiche i 40-44 anni del 2050 nello scenario centrale sono stimati essere oltre 25 milioni contro i circa 22 milioni attuali. La denatalità sta però indebolendo ulteriormente le nuove generazioni. Si prevede che nel 2050 la fascia 15-19 sarà ridimensionata rispetto a quella attuale (con una consistenza che torna a quella del 2000).

LEGGI ARTICOLO COMPLETO