Un quadro molto preoccupante

Il tema dell’infanzia, del sostegno pubblico alla crescita socio-educativa dei minori e alla natalità, è strategico per lo sviluppo dell’Italia. Un tema – e una sfida – trattati più volte negli articoli di questo sito. Purtroppo, l’Italia non sembra essere stata capace finora di sviluppare politiche pubbliche e interventi collettivi all’altezza.

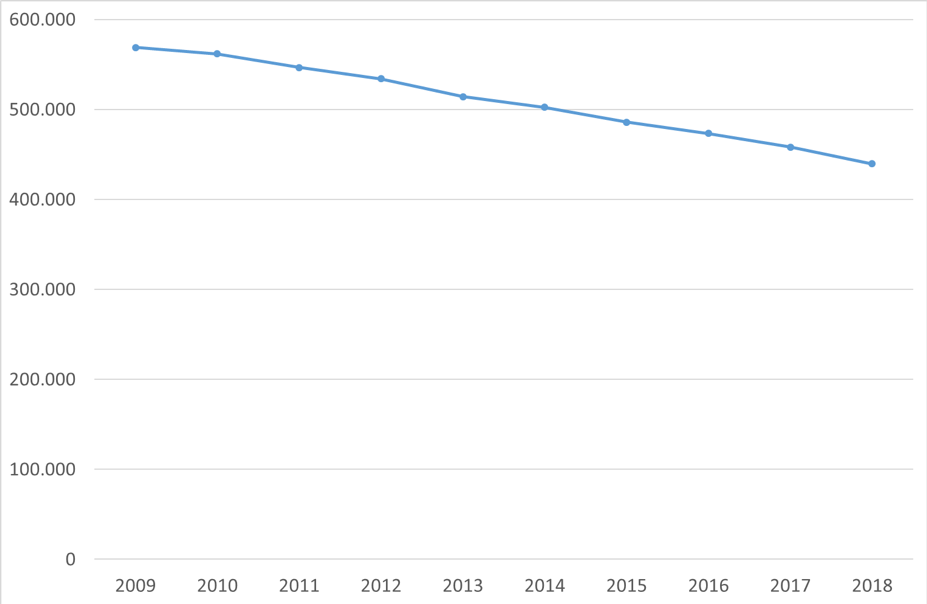

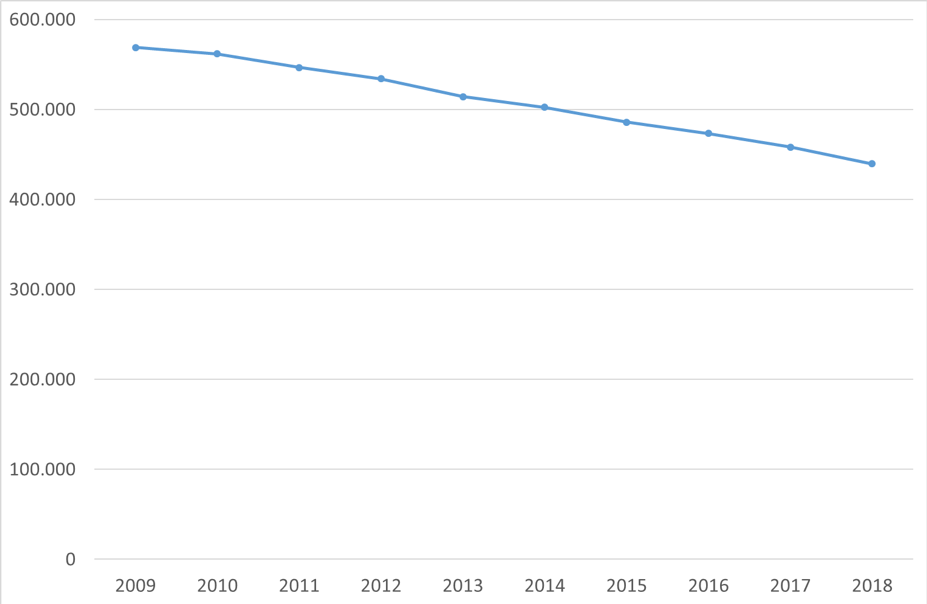

In Italia nascono pochi bambini e bambine. Il nostro è un paese che ormai da tempo si sta lentamente spegnendo sotto il profilo della vitalità demografica. Il numero medio di figli per donna è ai livelli più bassi in Europa (in compagnia della Spagna) e le nascite sono in continua diminuzione (figura 1). I dati Istat dei primi sei mesi del 2019 indicano inoltre un ulteriore calo rispetto al primo semestre 2018 (208 mila contro 213 mila). L’unico destino che abbiamo è quello di rassegnarci a squilibri crescenti, che erodono le basi del futuro comune?

Figura 1 – Andamento delle nascite in Italia negli ultimi dieci anni

Fonte: Istat

Le cause della denatalità non vanno cercate tanto in un calo del desiderio di avere figli, quanto nelle difficolta crescenti che incontrano coloro che vorrebbero averne. Molti genitori non ricevono un sostegno adeguato nella responsabilità di crescere un figlio, sia dal punto di vista economico sia delle necessità di cura ed educative.

Le madri sono spesso penalizzate sul mercato del lavoro. Una donna lavoratrice su cinque lascia il lavoro all’arrivo di un figlio per difficoltà nel conciliare maternità e lavoro. E anche quelle che non lo lasciano pagano una penalità in termini di rallentamento di carriera e di salario, con effetti di medio periodo sul benessere economico familiare e di lungo periodo sul valore della pensione che riceveranno.

Una parte assolutamente non trascurabile di bambini e bambine sperimenta livelli di diseguaglianza e di povertà inaccettabili in un paese civile e democratico. Oltre un minore su dieci in Italia si trova in povertà assoluta.

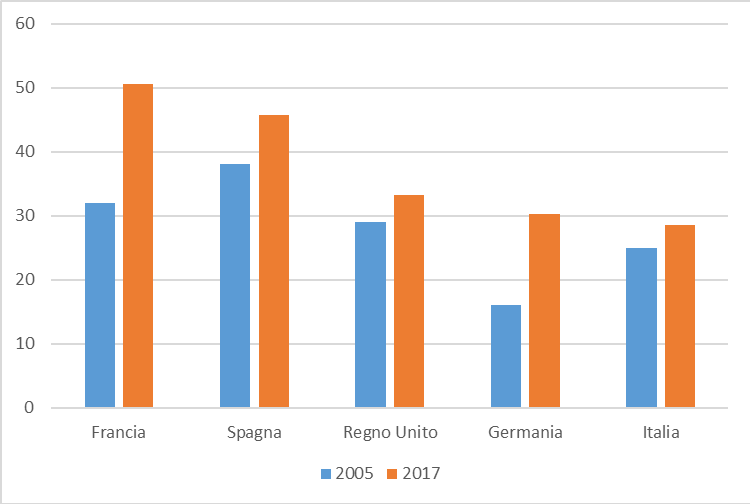

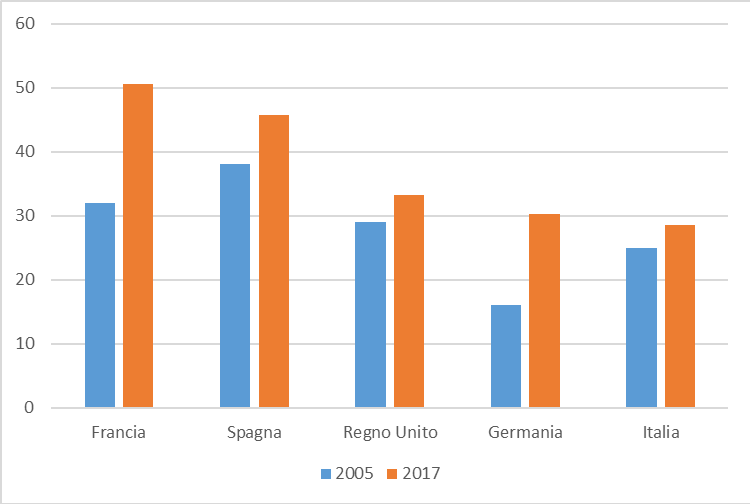

Benché tutti gli studi mostrino l’importanza, accanto al ruolo cruciale della famiglia, di esperienze educative precoci in contesti educativi diversi da quelli famigliari, in Italia gli asili nido e, più in generale, i servizi socio-educativi per la prima infanzia hanno ancora livelli di copertura molto bassi (figura 2) e costi che rischiano di renderli inaccessibili per molte famiglie di ceto medio. Sono inoltre presenti in modo diseguale a livello territoriale, accentuando in molti casi lo svantaggio delle aree più povere e marginali, rispetto sia alle risorse per la conciliazione, sia alle opportunità educative.

Figura 2 – Tassi di copertura dei servizi socio-educativi, pubblici e privati (convenzionati e non), per i minori di tre anni (%). Confronto tra i maggiori paesi europei, 2005-2017

Fonte: Eurostat online database (indicatore: ilc_caindformal)

Una “finestra di opportunità” per le politiche per l’infanzia e la natalità?

Dopo anni in cui le politiche per l’infanzia sono rimaste “quasi congelate”, negli ultimi anni il tema ha cominciato a entrare nell’agenda politica, dapprima con l’istituzione del fondo per la povertà educativa con la legge finanziaria del 2015 e ora con l’articolo 42 del disegno di legge di bilancio 2020 e la proposta di legge 687 di Graziano Delrio e altri.

L’articolo 42 istituisce un fondo unico per le famiglie, accorpando i vari bonus attualmente in vigore e incrementandolo con risorse aggiuntive così da arrivare a 2 miliardi di euro. Il fondo sarebbe destinato da un lato a un assegno mensile per un anno per i nuovi nati e i neo-adottati subordinato a criteri di reddito (il vecchio bonus bebé), dall’altro a costituire una “dote”, sempre subordinata a criteri di reddito, per contribuire al costo del nido per i bambini tra gli 0 e i 3 anni. Il disegno di legge ha l’obiettivo ambizioso di riformare l’intero sistema dei trasferimenti per i figli a favore di un assegno unico per tutti i figli minori e allo stesso tempo di introdurre una dote per il pagamento dei servizi educativi e di cura per i bambini.

Gli obiettivi delle due proposte normative sono condivisibili in linea di massima, ma non mancano forti debolezze e criticità, come rilevato da più parti. Le discute anche un documento preparato dalla neo-costituita Alleanza per l’infanzia, di cui fanno parte associazioni di diverso tipo (per il momento, Acta, Arci, Associazione culturale pediatri, Centro per la salute del bambino, Cgil, Cisl, Uil, Cittadinanza attiva, Gruppo nazionale nidi e infanzia, Legacoopsociali, Save the Children, Sbilanciamoci, Unicef Italia), oltre a un gruppo di studiosi, tra cui chi scrive.

I punti sollevati sono riconducibili a tre ordini di fattori. Uno è il rischio che il previsto (nel disegno di legge di bilancio) assegno annuale per i neonati si esaurisca in una ennesima misura una tantum, se non inserito in una revisione sistematica e organica dell’insieme dei trasferimenti legati alla presenza di figli minori, così come proposto nel disegno di legge Delrio e altri.

Un secondo punto riguarda la dote per il pagamento dei servizi per la primissima infanzia: può costituire un aiuto importante per chi potenzialmente avrebbe accesso a un nido, ma non può permettersene la retta. Tuttavia, non è di nessun aiuto a chi non può neppure prendere in considerazione l’iscrizione al nido semplicemente perché l’offerta è insufficiente o nulla. Si tratta della grande maggioranza dei bambini e delle loro famiglie, oltre il 75 per cento se si tiene conto solo dei nidi pubblici e convenzionati, poco di meno (figura 2) se si includono anche quelli totalmente di mercato. Particolarmente scoperte sono le regioni meridionali. Occorre quindi aumentare l’offerta di servizi di qualità, pubblici e convenzionati, per non creare nuove disuguaglianze e realizzare quanto stabilito dal decreto legislativo 65/2017 – che ha istituito un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni.

Una terza questione riguarda i congedi di maternità, paternità e genitoriali. Troppe lavoratrici autonome o precarie sono ancora oggi escluse dal pagamento della indennità di maternità. I congedi genitoriali sono troppo poco indennizzati perché possano essere davvero fruiti e condivisi tra padri e madri. Ovviamente, non si possono affrontare tutte insieme e in breve tempo tutte queste questioni. Tuttavia, è importante che i passi che si intraprendono non mettano a rischio la coerenza di un disegno riformatore.

di Emmanuele Pavolini, Alessandro Rosina e Chiara Saraceno