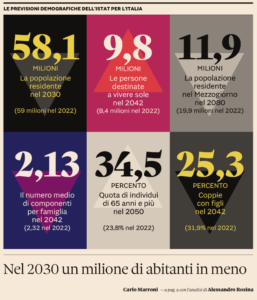

Articolo di Alessandro Rosina e Marcantonio Caltabiano

L‘Istat ha appena pubblicato le nuove previsioni della popolazione italiana, con base 2022. Non si tratta di un semplice aggiornamento rispetto al quadro dell’edizione dello scorso anno, con base 2021: il nuovo esercizio rivede sensibilmente al ribasso, in particolare, le dinamiche della fecondità.

È ben presente nel dibattito pubblico del nostro paese la preoccupazione per una fecondità troppo bassa per le implicazioni sul rapporto tra popolazione anziana e componente attiva. C’è, di conseguenza, un forte interesse a capire in che misura le politiche possono ancora incidere favorendo un’inversione di tendenza delle nascite. I dati forniti dalle previsioni Istat sono un importante punto di riferimento per valutare i margini all’interno dei quali l’Italia può ancora agire per evitare la “trappola demografica”, ovvero per portare la fecondità a risollevarsi, sapendo però che alla riduzione delle future nascite sarà determinata anche dalla ormai inevitabile riduzione della popolazione in età riproduttiva.

Una revisione continua al ribasso accentuata nelle ultime previsioni

A partire dal 2016 l’Istat ha adottato una metodologia di tipo semi-probabilistico nell’esercizio previsivo, con ipotesi delineate sondando, tramite questionario, le opinioni di un ampio nucleo di esperti, non solo demografi. Può quindi essere utile prendere come riferimento comparativo le ipotesi sulla fecondità pubblicate con base 2016 (da qui in poi indicate con b2016, pubblicate nel 2017), da confrontare con quelle con base 2021 (b2021, pubblicate nel 2022) e quelle con base 2022 (b2022, pubblicate la scorsa settimana).

Prendiamo inoltre per tutti e tre gli esercizi previsivi lo stesso orizzonte temporale: l’evoluzione fino a metà secolo che è ormai relativamente vicina, e quindi soggetta a minori margini di incertezza.

Il primo dato che colpisce, all’interno di una revisione continua al ribasso, è che al 2050 lo scenario mediano di b2016 prevede una fecondità pari a 1,55 figli in media per donna, che nell’edizione di cinque anni dopo (b2021) scende a 1,50, per poi calare ancora a 1,38 nel round immediatamente successivo (b2022). (Figura 1)

Non si tratta di una variazione di poco conto: si passa da una convergenza verso valori vicini alla media europea (attorno a 1,5) a una persistenza sui valori più bassi in Europa. Negli ultimi anni, qualcosa deve aver portato l’Istat (e gli esperti di cui si avvale) a ritenere che l’Italia non abbia più la possibilità di convergere alla media europea. Ma cosa?

Da questi dati si potrebbe trarre un segnale alla politica e al sistema paese di far di più, ovvero uno sprone a invertire la tendenza negativa delle nascite con maggior impegno. Ma a indebolire questo messaggio arriva la revisione al ribasso ancor più drastica dello scenario “alto”, corrispondente all’estremo superiore dell’intervallo di confidenza al 90% per il TFT previsto: in altre parole, il percorso più ottimistico tra quelli considerati possibili dalle previsioni Istat.

Nemmeno lo scenario “alto” riporta le nascite sopra quota 500 mila

Sempre all’orizzonte del 2050, nello scenario “alto”, la fecondità prevista da b2016 risulta pari a 1,83, rimane praticamente invariata cinque anni dopo (1,82 per b2021) ma precipita a 1,59 nell’edizione b2022. Nell’arco di pochi anni, anche lo scenario “ottimistico”, che ci avrebbe visti nel 2020 non troppo lontani dai livelli della Francia di oggi, si è fatto considerevolmente più cupo. (Figura 2)

Qui il messaggio che se ne ricava è che anche al meglio delle nostre capacità (ovvero mettendo in campo le migliori politiche di cui possiamo essere capaci), non solo non ci si avvicinerebbe a due, valore in linea con il numero medio di figli desiderato, come emerge da molte indagini, ma nemmeno a 1,8, il valore raggiunto nei paesi dove le politiche a sostengo della fecondità sono più solide e continuative.

Dato che l’Italia ha una struttura per età più compromessa rispetto ai paesi con cui abitualmente ci confrontiamo, una fecondità che nello scenario mediano nei prossimi 27 anni ci lascia sensibilmente sotto la media europea (e che non va tanto meglio neanche nello scenario “alto”), ha conseguenze rilevanti sulla curva delle nascite, che è quella che conta per l’impatto sulla forza lavoro potenziale futura.

La figura 3 riporta la prevista evoluzione delle nascite nei tre successivi scenari mediani Istat: non sorprendentemente, date le premesse, le curve slittano progressivamente verso il basso e, nell’ultima edizione, si mantengono costantemente sotto le 400 mila unità, per calare ancora dopo il 2040.

Ma la contrazione è evidente anche nello scenario “alto” (figura 4). Qui, nell’edizione b2016, le nascite andavano a crescere fino a stabilizzarsi sopra le 530 mila. Con b2021 le nascite partono da un livello considerevolmente più basso, come conseguenza dell’andamento negativo prima della pandemia e dell’impatto della stessa, ma lo scenario più ottimistico prevedeva comunque una ripresa sensibile, che avrebbe riportato le nascite a valori vicini a 500 mila. Nell’ultima edizione, invece, anche nello scenario più ottimistico, molto ridimensionato, la previsione sul numero annuale di nati non arriva neppure a 450 mila.

Guardando al tratto temporale a noi più vicino, quello sul quale si gioca l’avvio o meno di una solida inversione di tendenza, con b2021 tra scenario mediano e alto la forbice di incertezza sulle nascite nel 2040 oscillava tra 425 e 500 mila. Nell’edizione successiva (b2022) il margine si è ristretto e abbassato: si va da poco più di 400 mila nascite a, nel migliore dei casi, sfiorare quota 450 mila.

Ci dobbiamo, allora, rassegnare?

L’ultima edizione delle previsioni sembra, quindi, decretare il passaggio a una fase in cui gli squilibri di struttura per età prodotti dalla prolungata bassa natalità del passato, diventano endemici, e future correzioni di rotta capaci, anche nel migliore dei casi, solo di attenuare il loro inasprimento futuro.

Dobbiamo davvero rassegnarci a pensare che il TFT non possa superare 1,5 entro i prossimi 10-15 anni e 1,8 entro il 2050? Neppure portando le politiche familiari sui livelli delle migliori esperienze europee, non solo in termini di sostegno economico ma anche di strumenti di conciliazione tra lavoro e famiglia (nidi e congedi di paternità), di politiche abitative e di supporto all’autonomia dei giovani e alla formazione di nuovi nuclei familiari, e anche gestendo meglio i flussi immigratori?

Non rassegniamoci ad un’Italia che si conforma a queste previsioni, frutto dell’esperienza negativa degli ultimi anni. Non commettiamo l’errore di considerarle come una profezia che si autoadempie, adattandoci ad una continua revisione al ribasso.

Abbiamo ancora potenzialità per diventare migliori, anche se è bassa la probabilità di riuscire a metterle davvero in campo.